김종영, 성실하고 절제된 선비 삶 살아

‘선비 조각가’ 김종영 ②

1980년 8월 10일자 『독서신문』 과의 인터뷰에서 김종영은 자신의 일상을 다음과 같이 말하였다.

“5시경이면 잠을 깹니다. 작은 마당이지만 거닐기도 하고, 매만질 ‘내 것들’ 을 매만지면서 계획하지 않은 사색을 합니다. 대개 7시경이면 몇 년 전부터 습관화 된 커피와 빵으로 아침식사를 하고는 다시 관찰하고, 생각하고, 그러다가 간혹은 잡서(雜書)를 읽기도 하고, 글씨를 써보기도 하지요. 그러다가 마음 내키면 언제고 습작을 해보기도 합니다. 작가는 제작하는 시간이 바로 휴식시간입니다. 손을 쉬는 시간은 온갖 잡생각과 투쟁하고, 생활을 고민해야하는 괴로운 시간일 겁니다. 세속을 떨쳐야 할 텐데 요즈음은 전혀 안정이 되지 않는군요. 사색을 하고 독서를 좀 하자고 해도 이젠 앰프에서 나오게 만들어 놓은 교회의 소음과 온갖 문명의 잡음들이 이를 방해합니다.”

그는 아침 5시에 일어나 하루를 시작한다. 식사시간을 제외하고는 하루일과가 독서, 사색, 서예를 포함한 글쓰기, 그리고 작업이다. ‘손이 쉬는 시간은 잡생각과 생활에 대한 고민으로 괴로운 시간’ 이라는 그의 표현이 인상적이다.

그런 그가 서울대학교 미술대학을 정년퇴임하며 『대학신문』 기자와 가진 인터뷰를 통해 그는 후학들에게 ‘천재형의 예술가’ 이기보다는 ‘노력형의 예술가’ 가 되기를 당부하며 이론과 실기를 겸비한 미술학도가 되어야 한다고 강조하며 다음과 같이 말했다.

“미술대학은 천재적인 소질을 갖춘 화가나 조각가를 키워내는 곳이 아니다. 학생들은 항상 도서관에서 책을 대하고, 작업실에서는 자신의 창조물을 대하면서 예술의 의미를 생각하고 고민하는 일을 반복해야 한다.”

그는 후학들에게 작업과 함께 독서와 사색을 병행할 것을 강조하고 있다. 그와 더불어 그는 수업시간에 학생들에게 “인격은 작업에 스며들고 작품에 배어 나온다, 표리(表裏)가 일치하는 사람이 되어야 한다.” 고 강조하였다고 한다. 그런 그가 동경유학시절 철학도였던 친구 박갑성에게 ‘예술도 하나의 종교’ 라고 말하였던 것은 이미 살펴봤다. 그렇다면 예술가도 수도자라는 말인데, 수도자의 삶에서는 성실과 절제가 최우선의 덕목이다. 한편 선비의 삶의 지향점이 성인(聖人)이 되는 것이므로 이는 수도자의 삶과 같은 것이다. 그래서 선비의 삶에서도‘성실’과‘절제’가 가장 중요한 덕목임은 말할 나위 없는 것이다.

이런 관점에서 그의 호 ‘우성(又誠)’ 의 의미를 다시 한 번 살펴볼 필요가 있다. 지금까지 ‘우성’ 은 ‘또 우’ 자를 쓴 것 때문에 부친의 호 ‘성재(誠齋)’ 에서 비롯되었다고 알려졌다. 그래서 ‘우성’ 을 ‘또 성재’ 라는 뜻으로 해석하여 그의 부친에 대한 공경과 애틋한 효심을 의미하는 호로 인식하고 있다. 그러나 ‘성재’ 가 유교의 도덕적 실천원리인 ‘誠을 정진하겠다’ 는 뜻으로 풀이가 가능하다는 것을 상기한다면 ‘우성’ 은 ‘더욱 성(誠)하겠다’ 는 김종영의 의지를 드러낸 것이라 할 수 있다. 또한 ‘성’ 은 요즘 말로 하면 ‘성실함’ 이라 할 수도 있을 것이다. 만약에 김종영이 ‘더욱 성실하게 모든 것에 임하겠다’ 는 다짐으로 ‘우성’ 이라는 호를 지었다면, 박갑성이 김종영을 ‘임산부처럼 몸을 조심하며, 정신을 가다듬으며 일평생을 임산부처럼 살았다’ 고 회고하였던 것과 함께 김종영은 성실하면서도 조심하고 절제하는 삶을 살았음을 알 수 있다. 그러니 그의 삶의 자세는 유학자(儒學者)인 선비 그대로였다.

김종영은 유족들의 증언대로, 집에서 조그마하고 도톰한 노트를 머리맡에 두고 무언가를 늘 썼다고 한다. 현재 김종영미술관에는 그가 동경유학시절 자신의 생각들을 정리하며 적은 노트가 남아있다. 그 노트에는 조각예술의 특징과 조각의 요소 등에 관한 자신의 생각을 정리한 글들이 적혀있다.

그는 조각의 요소로 양(量), 비례, 균형, 동세, 율동, 조화, 구성, 공간, 성형(成形), 소재, 양식을 꼽았다. 그중에서 특히 그는 구성에 대해 논하며 구성이 서화에서 말하는 골법(骨法)과 유사하다고 하였다. 공간에 대한 성찰에서는 서예에서 자체(字體)의 위치와 획의 배정을 염두에 두고 운필하는 것, 그리고 낙관을 하는 것도 공간의 관계라는 점에서 유사하다고 분석하고 있다. 조각의 본질에 대한 성찰인 이 글은 이후에 그의 다른 글에서 일관되게 볼 수 있는 바, 숙고의 대상이었음을 알 수 있다. 이런 글은 그의 동연배 작가들에게서는 찾아보기 힘들다.

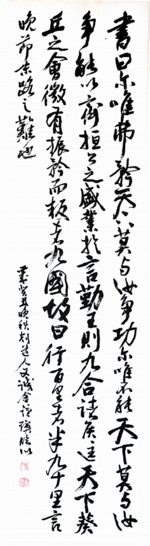

김종영이 휘문고보 2학년 때인 1932년 동아일보사가 주최한 제3회 전조선 남녀학생작품전 중등습자(서예)부에서 전국 장원을 하여 신문에 게재되었다. 이를 통해 그가 어릴 때부터 부친의 지도하에 서예공부를 하였음을 확인할 수 있다. 당시 장원을 차지한 글은 중국 당나라 안진경(顔眞卿·709~785)이 쓴 『이현정비(李玄靖碑)』 를 ‘임서(臨書)’ 한 것이다. 당시 심사위원들이 이 글을 중학생이 썼다는 것이 도저히 믿을 수 없어 김종영에게 직접 자신들 앞에서 다시 써보라 했다니 임서한 수준이 보통이 아니었음을 알 수 있다.

그러면 임서란 무엇일까? 임서는 다음 세 단계를 거쳐야 한다고 한다. 처음에는 어떤 특정한 비첩(碑帖)을 일의전심(一意專心)으로 배워야 한다. 이때 ‘일일입미(一一入微)’ 라 하여 글씨의 모습뿐만이 아니고, 글씨 하나하나의 미세한 구석까지 살펴 필세(筆勢)와 필의(筆意)를 빼지 않고 살펴봐야 한다. 그래서 글자의 모습만이 아닌 글쓴이의 뜻도 간파해야 하는 것이다. 그러기 위해서 임서하는 자는 당연히 글쓴이의 생애도 연구해야 한다. 그 다음으로 비첩을 넓게 배우는 한편, 고래(古來)의 서론(書論)을 크게 섭렵하여 스스로의 단점을 버리고 장점을 키우기에 힘써야 한다. 이런 과정을 거친 후 비로소 독자적인 세계를 이루기 위해 정진해야 하는 것이다. 그러니 ‘임서’ 는 단순한 모방이 아닌 『법고창신』 을 위한 첫 단계라 할 수 있다.

김종영은 이런 임서를 환갑을 바라보는 1973년에도 하였음을 자신의 서예작품에 밝히고 있다. 그렇다면 일생동안 서예를 지속한 김종영이 서양추상조각을 어떤 자세로 수용하였을까?

이 지점에서 최만린(1935~ ) 서울대학교 조소과 명예교수가 구술한 1950년대 김종영의 작업하는 모습을 다시 살펴 볼 필요가 있지 않을까 싶다.

“ … 그분은 그때 화실이 따로 없으셨어요. 그래서 우리 교실, 큰 창고 같은 교실 한쪽 귀퉁이에서 작품을 하시더라고, 그런데 늘 보면 책을 옆에다 놓고 이렇게 보면서 자기 실험적 작업을 하시고, 그러면 옆에 가서 보면서 이렇게 체감적으로 느끼면서 선생님이 추구하는 게, 뭐 그때 뭐 아르프(Jean Arp,1887~1966) 책도 꺼내놓으시고, 마리로랑상(Marie Laurencin, 1883-1956) 것도 이렇게 펴놓으시고, 아주 정직하게 공부를 하시는 걸 많이 봤어요.…”

‘임서’ 자세로 추상조각도 탐구

이즈음에 김종영은 『대학신문』 의 「태서명작(泰西名作)」 이라는 서양미술의 명작을 소개하는 칼럼에 헨리 무어(Hennry Moore 1898~1989), 아르프의 작품들을 소개하는 글을 썼다. 그리고 연도는 확실하지 않지만 김종영은 대학노트에 『Abstract Art』 즉 ‘추상미술’ 이라는 영어제목을 쓰고 서양에서 추상미술이 태동하게 된 연유에 대한 자신의 생각을 정리하여 적고, 일련의 작가 목록을 작성하였다. 더불어 각각의 작가에 대해 간략한 평을 덧붙였다. 이 모든 것이 1950년대에 이루어진 일이 아닐까 싶다. 이런 정황을 종합해보면 그는 어려서부터 서예를 공부하며 체화된 ‘임서’ 하는 것과 똑같은 자세로 서양의 추상조각을 깊이 있게 연구한 것이다. 그리고 그는 1964년 1월 1일 일기에 “지금까지의 제작생활을 실험과정이었다고 하면 이제부터는 종합을 해야 할 것이다” 라고 적었다.

한편 그는 1980년 정년퇴직하며 국립현대미술관이 개최한 초대전 때 심혈을 기울인 『작품집』 을 발간하였다. 그리고 작품집에 「자서(自書)」 라는 글을 썼다. <계속>

[글· 박춘호 김종영미술관 학예실장]